Fleischer und Mörder

Zwischen 1918 und 1921 wurden rund um den Schlesischen Bahnhof im Berliner Osten die zerstückelten Leichenreste von 23 Frauen gefunden, auf Parkbänken, in Abfallkörben und Kanälen. Die Todesschreie eines Opfers alarmierten am 21. August 1921 eine Nachbarin, die den wegen Sexualverbrechen bereits vorbestraften Hausierer Carl Großmann bei der Polizei anzeigte.

Von Matthias Blazek

Er wird als die Bestie vom Schlesischen Bahnhof bezeichnet, fast ein Jahr lang tauchte sein Name in den Gazetten auf, fast ein Jahr lang versuchten die Behörden, Licht hinter das Dunkel um Großmanns Verbrechen zu bringen. Hingebungsvoll war Carl Großmann angeblich nur zu seinem Zeisig – sein innigster Wunsch soll die Anschaffung dieses Vogels gewesen sein.

Carl Friedrich Wilhelm Großmann, wie er mit vollem Namen hieß, wurde am 13. Dezember 1863 als gemeinsames Kind Carl Großmann und seiner Ehefrau, Sophie, geborene Brüssel, in der Fontanestadt Neuruppin geboren. Er wuchs in einem armen Haushalt neben sieben Geschwistern auf. Der Vater war Lumpensammler und für seine Familie unerträglich, wenn er getrunken hatte. Der junge Carl, kein gut aussehender und wohlriechender Junge, wurde von anderen Kindern gemieden, nur die Ziegen nahmen ihn so an, wie er war. Sie wurden seine Freunde, und so wurde Carl schnell zum „Zickenkarl“. Die einzige Freude seines Lebens war Sex, und sein Trieb war stark. Im Laufe seines Lebens entwickelte er äußerst ungewöhnliche und zu damaligen Zeiten abartig genannte sexuelle Wünsche.

In der Vernehmung am 12. Oktober 1921 gab Großmann seine Wahrnehmung von seiner Kindheit zu Protokoll. Großmann stand inzwischen unter Mordanklage. Zugegen waren außer ihm Landgerichtsrat Dr. Walter Böhmert als Untersuchungsrichter und der Kanzleiassistent Drenske als Gerichtsschreiber. Großmanns Beruf wurde mit Händler bezeichnet, die Vermögensverhältnisse mit 700 Mark beziffert.

Carl Großmann unterschrieb am Ende, was Kanzleiassistent Drenske mit der Schreibmaschine zu Papier brachte. Berichtigt wurde die Zahl seiner Brüder von drei in zwei und die seiner Schwestern von fünf auf vier.

Mein Vater war Händler in Neuruppin. Ich hatte zwei Brüder und vier Schwestern, mit denen ich seit langem nicht mehr in Verkehr stand. Ich habe in Neuruppin die Volksschule bis zur 3. Klasse besucht und bin dann eingesegnet worden. Schon während ich noch zur Schule ging, arbeitete ich in einer Tuchfabrik in Neuruppin. Dort blieb ich auch nach dem Verlassen der Schule. Mit 16 Jahren bin ich von Hause ausgerückt und mit einem Schulkameraden zusammen nach Berlin gegangen. Ich habe mich dann vom Handel mit Streichhölzern u.s.w. ernährt. Ich habe überhaupt von Jugend an bis jetzt meinen Lebensunterhalt durch Hausierhandel mit allen möglichen Gegenständen bestritten. Nur vorübergehend etwa 6 Wochen langen war ich einmal, als ich etwa 18 Jahre alt war, bei einem Schlachter in Berlin im Alexanderplatzviertel tätig. Bei dem Schlächtermeister war ich als Hausdiener tätig. Beim Schweinschlachten bin ich nie mittätig gewesen. Ich habe das Fleischerhandwerk überhaupt nicht erlernt. Wenn ich mich später häufig als Schlächter ausgegeben habe, so habe ich dies mehr aus Ulk getan. Von 1886 bis 1887 war ich Soldat beim 12 Grenadier= Regiment in Frankfurt a/O. Ich bin dort nach einem Jahr entlassen worden, weil ich eine Strafe zu verbüssen hatte.

Carl Großmann hatte also das Fleischerhandwerk nicht erlernt. In der Zeit von 1879 bis 1895 lebte er aber als Bettler, Hausierer und Kleinkrimineller in Berlin und zog später als Obdachloser durch Süddeutschland, um als Schlachter und dann als Lumpensammler zu arbeiten. Eine Frau fand er nicht, so nahm er sich wehrlosere Opfer, wie Ziegen oder sogar Kinder, um seinen Trieb zu befriedigen. Er machte sich mehrfach strafbar, unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sexualdelikten, und verbüßte mehrere Gefängnisstrafen. Zuletzt wurde er am 4. Oktober 1899 in Bayreuth wegen Sittlichkeitsverbrechen zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er hatte zwei zehn- bzw. vierjährige Mädchen missbraucht. Die Vierjährige starb später an den Folgen der Tat. 1914 wurde Großmann aus der Haft entlassen, wurde aus Bayern verwiesen und kehrte nach Berlin zurück, wo er schließlich eine Wohnküche an der Langen Straße 88/89, unweit des heutigen Ostbahnhofs, bezog.

Das Vernehmungsprotokoll vom 12. Oktober 1921 bestätigt:

In den 90 . Jahren war ich dann vielfach in Süddeutschland, ich habe auch dort Handel betrieben. Nach Verbüssung einer 15 jährigen Zuchthausstrafe wurde ich im Spätsommer 1914 nach Ausbruch des Weltkrieges aus dem Zuchthaus Ebrach entlassen und begab mich wieder nach Berlin. Von 1914 bis jetzt habe ich mich dann wieder durch Hausierhandel ernährt. Ich hatte mein gutes Auskommen. Ich hatte zeitweise Ersparnisse von etwa 10000 Mark, die ich unter den Kohlen verwahrte. Körperliche Krankheiten habe ich sehr wenig gehabt; insbesondere bin ich niemals geschlechtskrank gewesen.

Für seine Wohnung suchte er immer wieder Wirtschafterinnen. Stellungslose Haushälterinnen und Frauen, die keinen Pfennig mehr zum Leben hatten und als Prostituierte arbeiten mussten, in der ständigen Angst, dabei von der Polizei erfasst und dafür mit Zuchthaus bestraft zu werden, gingen zunächst gern auf Carl Großmanns Arbeitsangebot ein. Vermutlich sprach Großmann die Frauen am Andreasplatz in der Nähe des Schlesischen Bahnhofs an, wo er einen Wurststand eröffnet hatte, an.

Für seine Wohnung suchte er immer wieder Wirtschafterinnen. Stellungslose Haushälterinnen und Frauen, die keinen Pfennig mehr zum Leben hatten und als Prostituierte arbeiten mussten, in der ständigen Angst, dabei von der Polizei erfasst und dafür mit Zuchthaus bestraft zu werden, gingen zunächst gern auf Carl Großmanns Arbeitsangebot ein. Vermutlich sprach Großmann die Frauen am Andreasplatz in der Nähe des Schlesischen Bahnhofs an, wo er einen Wurststand eröffnet hatte, an.

Die Frauen und Mädchen, die sich Großmann ins Zimmer holte und mit ihnen seine spezifische Sexualität auslebte, hießen Margarete, Maria, Martha, Johanna, Helene und Anna. Die größte Lust verspürte er, wenn er sie fesselte und folterte. Wiederholt zeigte Großmann allerdings seine Opfer bei der Polizei an. Jedes Mal behauptete er, eine Wirtschafterin habe ihn bestohlen und sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Das Stadtviertel Berlin-Friedrichshain war eine der ärmsten und verruchtesten Gegenden. In und um die Lange Straße waren das Milieu und Kriminalität zu Hause, die Gegend galt als das verruchteste Viertel der Stadt, als „Chicago Berlins“, wie die „Vossische Zeitung“ 1929 schrieb.

Großmanns späterer Verteidiger, Dr. jur. und Dr. phil. Erich Frey, der vorher schon den soeben hingerichteten Serienmörder Friedrich Schumann verteidigt hatte, konnte aufgrund seiner Gespräche mit Großmann und der Berliner Polizei recht gut die Lebensverhältnisse Großmanns rekonstruieren. Er erinnerte sich später:

Der sechsundfünfzig Jahre alte Händler Carl Grossmann galt im Hause Lange Straße 88, nicht weit vom Schlesischen Bahnhof, als ein ruhiger Mieter. Er hatte im vierten Stock des Quergebäudes eine Wohnküche. Von dort ging er jeden Morgen mit einem zerbeulten Kunststoffkoffer auf Arbeit. Im Koffer hatte er Schnürsenkel, Spiegel in Zelluloid-Einfassung, Kämme aus Hartgummi, Sicherheitsnadeln, Druckknöpfe, Haarspangen und Lockenwickler. Es war lauter billiger Kram. Aber ob Grossmann so fleißig war oder ob er in seinem abgerissenen Jackett, dem verwitterten Hut und den viel zu langen Korkenzieherhosen Mitleid erregte – jedenfalls schien er keine schlechten Geschäfte zu machen. Sonst hätte er es ja wohl kaum zu einer Laube mit Garten draußen vor der Stadt in Alt-Landsberg gebracht. Diese Laube hatte er allerdings gegen Kriegsende verkauft. „Damit ich meiner Tochter eine anständige Aussteuer kaufen kann.“

Wahrscheinlich hatte er ein bißchen von dem Geld für sich auf die hohe Kante gelegt. Denn seit es mit der Laube aus war, stellten die Bewohner des Hauses Lange Straße 88 und der Umgebung fest, daß Grossmanns Bedarf an Freundinnen ständig wuchs. Er nannte sie stolz „Wirtschafterinnen“.

„Na, laß doch den ollen Herrn seinen späten Frühling“, meinten manche Leute der Langen Straße, wenn vor dem Haus Nr. 88 oder beim Grünkramfritzen darüber geklatscht wurde, wie oft Grossmann seine Wirtschafterinnen wechselte.

Daß es in der Wohnküche im vierten Stock manchmal laut wurde, daß man Schläge und Schreien hörte – auch das nahm man in dieser grauen Elendsgegend nicht sehr tragisch: „Krach kommt in die besten Familjen vor …“

„Wo der olle Zausel die Meechens immer herbringt“, wunderte sich eines Abends Grossmanns Nachbar, der Arbeiter Robert Iglinsky, als es in der Wohnküche nebenan wieder mal hoch herging.

„Na, brauchste dir wundern!“ meinte seine Frau und machte die Bewegung des Geldzählens. „Marie hatter und ne warme Bude hatter. Und een Kafalier isser ooch …“

Ja wirklich, er ist ein Kavalier, dieser Carl Grossmann. Ein Kavalier für die kleinen armen Mädchen aus der Provinz, wie sie zu Hunderten täglich auf dem Schlesischen Bahnhof aus den Wagen vierter Klasse für Reisende mit Traglasten klettern, um in der Weltstadt Berlin ihr Glück zu machen.

Manche von ihnen werden abgeholt. Manche haben eine Adresse, zu der sie sich durchfragen müssen. Manche wissen überhaupt nicht, wohin. Und wenn es dann Nacht wird in Berlin, wenn die Lichter in den Läden und über den Straßen angehen, dann sinkt solch ein Mädchen schließlich zerschlagen und mutlos auf eine Bank am Andreasplatz. Die kleine Hand ängstlich in die Verschnürung des Pappkartons gekrallt, blickt sie auf die vorüberhastenden Menschen, deren Gesichter so grau sind wie die Fassaden der Häuser. Und dann ahnt solch ein unerfahrenes Ding dumpf, daß man nirgendwo so allein ist wie da, wo die Menschen sich am dichtesten ballen, in der Stadt.

Doch plötzlich steht eine Gestalt da, und eine Stimme spricht: „Na, Fräuleinchen, mal een bißken vapusten, wa?“

Plötzlich ist ein Mensch da. Er sieht zwar alt und verwittert aus, der Anzug schlottert ihm um die Gestalt. Aber es ist doch ein Mensch. Er braucht nur noch zwei, drei Fragen zu stellen, dann hat er in wenigen Sekunden das Vertrauen des Mädchens. Und nach ein paar Minuten kennt er dessen ganze Geschichte.

„Nu weenen Se man nich, Fräuleinchen. Können von Glück sagen, daß ick Ihnen jetroffen habe. Ne Schmalzschrippe und een Topp Kaffee jibts bei mir immer“, sagt Carl Grossmann.

Und wenn die Kleine noch immer zögert, meint er nebenbei: „Übrijens, bei mir is ne Stelle als Wirtschafterin frei.“

Wirtschafterin – das ist ein Zauberwort für ein Mädchen, das bestenfalls auf eine Anstellung als Hausmädchen gehofft hat. Und so kommt es, daß schließlich das obdachlose Mädchen mit dem einsamen Witwer Carl Grossmann in Richtung Lange Straße davonschiebt.

Wieder hat Carl Grossmann eine Wirtschafterin gefunden. Wie lange wird sie bleiben? Wird es schon nach einem Tag Krach in der Wohnküche geben oder wird es acht oder vierzehn Tage dauern? Wird auch die Kleine aus Oberschlesien eines Tages bei Nacht und Nebel aus der Langen Straße verschwinden wie ihre Vorgängerinnen? Wird Grossmann auch nach ihrem Verschwinden zum Polizeirevier 50 in der Kleinen Andreasstraße laufen? Und dem Revier-Oberwachtmeister Klähn in den Ohren liegen: „Det Aas hat mich beklaut, wo ick ihr doch nur Jutes jetan habe.“

Auf dem 50. Polizeirevier lächelt man nur noch über die Anzeigen Grossmanns. Ein einziges Mal hat er außer dem Rufnamen auch den Nachnamen des Mädchens angeben können. Nur einmal gelang es, eine dieser verflossenen Wirtschafterinnen zu fassen. Es war die Polnische Anna, kein „unterstandsloses Mädchen“, sondern eins der verrufensten Frauenzimmer der ganzen Gegend. Und im Strumpf der Anna fand die Polizei tatsächlich noch vier blaue Lappen, vier Hundertmarkscheine, die der gewitzte Alte unauffällig gezinkt hatte …

Die Polnische Anna sitzt deswegen am 21. August 1921 noch in der Frauenabteilung des Untersuchungsgefängnisses Moabit. Sie schimpft wie ein Rohrspatz darüber, denn draußen, jenseits der Gitter, ist die Luft lau, und es zieht die Anna nach draußen. Sie weiß gar nicht, wie sicher so eine Zelle in Moabit ist, verglichen mit einer gewissen Wohnküche am Schlesischen Bahnhof.

Die Wohnung im 4. Stock des Hinterhauses an der Langen Straße 88/89, mehr eine Kochstube, fiel nicht aus dem Rahmen. Nur dass es hinter der Wohnungstür mitunter etwas lauter zuging als anderswo und dass auf dem Treppenabsatz manchmal tagelang beißender Gestank klebte. Die Nachbarn kümmerte es nicht. Auf dem Türschild stand der Name Manfrim Itzig, Carl Großmann lebte bei dessen Familie als Untermieter. Itzigs hatten selbst erst seit wenigen Monate in der Wohnung gelebt.

Seit 1918 waren im Luisenstädtischen Kanal und im noch nicht zugeschütteten Engelbecken 23 zerstückelte Frauenleichen gefunden worden. Und nun endlich, am 21. August 1921, erfolgte, unter der Führung des Kriminalkommissars und großen Mordexperten der Kripo Ernst Gennat, damals 41 Jahre alt, die Festnahme Großmanns in der Wohnung unweit des Schlesischen Tores.

Seit 1918 waren im Luisenstädtischen Kanal und im noch nicht zugeschütteten Engelbecken 23 zerstückelte Frauenleichen gefunden worden. Und nun endlich, am 21. August 1921, erfolgte, unter der Führung des Kriminalkommissars und großen Mordexperten der Kripo Ernst Gennat, damals 41 Jahre alt, die Festnahme Großmanns in der Wohnung unweit des Schlesischen Tores.

Die 66 Jahre alte Kriegerwitwe Gertrud Grabowski, die in der Hausnummer 88 in der zweiten Etage lebte, hatte die Polizei alarmiert, als sie die Todesschreie des Opfers gehört hatte.

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Kriminalbeamten außer einer schrecklich zugerichteten Leiche mehrere Frauenkleider, einen blutigen Sack und menschliche Körperteile im Kohleherd. Carl Großmann wurde unbekleidet neben einer ermordeten Frau festgenommen. Im Kochherd fanden die Beamten weitere menschliche Körperteile.

Nach den Erinnerungen von Erich Frey haben sich die Ereignisse jenes Sonntags folgendermaßen zugetragen:

Dieser 21. August 1921 ist ein Sonntag. Carl Grossmann geht nicht hausieren. Er steht spät auf, bindet sich – weil doch Sonntag ist – einen Kragen und sogar einen Schlips um. Dann geht er präpeln, wie er sagt. In einer der zahllosen Budiken um den Schlesischen Bahnhof bestellt er Kasseler Rippenspeer. Er trifft Bekannte, Leute, die er vom Handeln kennt, Einwohner der Langen Straße. Carl Grossmann bestellt Schnäpse und Bier. Doch plötzlich springt er auf: „Ober, zahlen!“ Er gibt ein reichliches Trinkgeld. Seine Gäste läßt er zurück.

Carl Grossmann ist an diesem Tag wieder mal ohne Wirtschafterin. Gestern, am Sonnabend, ist er wieder auf dem Revier No. 50 gewesen und hat Anzeige erstattet. Und als Oberwachtmeister Klähn ihn abwimmelte, hat er gekeift: „Wozu zahln wa denn Steiern, wenn ihr uns anständije Bürger nich mal gegen dieses Aaszeug schützen könnt.“

Jetzt sucht er also eine neue Wirtschafterin. Er geht die Paul-Singer-Straße hinunter bis zur Koppenstraße und biegt links ein. Im Dämmerlicht der Laterne sieht er, wie ihm eine Frau entgegenkommt. Und als er an ihr streicht, glänzen ihre Augen feucht.

Eine Frau, die weint, muß einen Grund haben. Eine Frau, die weint, ist hilflos, schutzlos, obdachlos. Eine weinende Frau ist das, was Carl Grossmann sucht. Er kehrt um, läuft ein paar Schritte hinter ihr her. Er sagt: „Kann ich Ihnen vielleicht helfen?“

„Nee … mir kann keener helfen. Ich bin gerade ausm Frauengefängnis entlassen. Und nun stehe ich auf der Straße.

„Aber nich doch, mein Fräulein …“ Grossmann faßt sie unter den Arm, er tröstet sie und lenkt bereits die Schritte zu seiner Wohnung.

Aber es ist ja Sonntag. Und Carl Grossmann weiß, was er einer Dame schuldig ist. Er sagt, nachdem Maries Koffer in der Wohnküche abgestellt ist: „Mädchen, leg Puder uff, jetzt zeig‘ ick dir die jroße Welt …“

Die große Welt ist für Grossmann der Rummelplatz in der Köpenicker Straße. Um dahin zu gelangen, muß man die Spree überqueren. Auf der Schillingsbrücke bleibt Grossmann stehen. Er blickt über das Geländer und deutet auf das dunkle Wasser hinab, in dem sich die Lichter der benachbarten Gasanstalt spiegeln:

„Siehste, Mäddien, so geht alles dahin, was man liebhat“, sagt er. Und unten fließen die Wellen der Spree … Marie erschauert. So hat ja noch keiner zu ihr gesprochen. Das ist ja direkt ein Philosoph, ihr neuer Herr.

Und dann ist der Rummelplatz da. Bunte Lichter, Drehorgeln, Ausrufer und Mädchengekreisch. „Es war in Schöneberg im Monat Mai“, dudelt die Karussell-Orgel.

„Willste mal, Mädchen?“ fragt Grossmann. Und Marie will. Als er das Billett für sie löst, sieht sie zum erstenmal seine Brieftasche. Sie ist prall gefüllt mit Hundert- und Fünfzigmarkseheinen.

Carl Grossmann zahlt das Karussell, die Gespensterbahn, den Eintritt in die Finger-Bude. Und zum Schluß kauft er noch drei Lose für das Glücksrad. Die ersten zwei Lose sind Nieten, auf das dritte gewinnt Marie Nitsche ein kleines rosiges Schwein aus Steingut. Sie preßt es an ihren Busen wie einen Talisman, als sie heimwärts schwanken. Denn zwischen den Attraktionen hat Grossmann auch noch ein paar Bierchen und einige Süße spendiert …

Um neun Uhr abends gelangt das Paar vor der Langen Straße 88 an. Die Zeit steht fest, weil der Arbeiter Iglitzki zur gleichen Zeit vor der Haustür anlangte und vorher seine 1silberne Einsegnungsuhr nach der Uhr an Schlesischen Bahnhof gestellt hatte.

„Die beeden warn schon een bißken beschickert“, gab Iglitzki später vor der Kriminalpolizei an.

Eine halbe Stunde später schrickt Iglitzki aus dem Schlaf. Seine Frau rüttelt ihn an der Schulter. „Wach doch uff, Mann. Hör doch mal …“

Durch die altersschwachen Wände hört Iglitzki Schreien und Stöhnen.

„Laß doch den Ollen“, sagt Iglitzki und dreht sich auf die Seite. Aber er bekommt keine Ruhe: „Steh uff, Mann, steh uff!“ Und immer wieder das Rütteln von Iglitzkis Frau an

seiner Schulter.

Robert Iglitzki steht auf. Er schlieft in seine Hosen, greift dem Jackett.

„Mach schnell, Mann, mach schnell“, drängt die Frau.

„Immer die Weiber“, brummt Karl lglitzki und rennt die Treppen hinunter und um die Ecke zum Revier. Im Polizei-Revier 50, Kleine Andreasstraße, hat sich Oberwachtmeister Klähn gerade seinen Uniformkragen aufgeknöpft, als Iglitzki durch die Tür stürmt.

„Na wat denn, wat denn“, brummt Klähn und hakt automatisch die Kragenösen wieder ein.

„Herr Oberwachtmeister, komm Se sofort bei uns!“

„Sie ham wohl den Kaiser jesehn, Mann“, brummt Klähn.

„Nee, Herr Kommissar, diesmal isset ernst bei den Jrossmann. Wenn meine Olle det sagt …“

Oberwachtmeister Klähn hat viele Jahre Dienst rund um den Schlesischen Bahnhof hinter sich. Er weiß, wann es Ernst wird. Er greift nach seinem Koppel und stößt mit der Rechten die Tür zum Nebenzimmer auf: „Wachtmeister Kuhnke, Sie übernehmen das Revier … Wachtmeister Urban, Sie kommen mit mir …“

Seit der Heimkehr Carl Grossmanns und seiner neuen Wirtschafterin ist genau eine Stunde vergangen.

„Aufmachen, Polizei!“ Hinter der Tür, an der ein Pappschild mit der Aufschrift Carl Grossmann angepinnt ist, rührt sich nichts.

Bummern an der Tür: „Machen Sie auf, Grossmann, Polizei!“ Drinnen hört man Matratzenfedern quietschen, dann eine verschlafene Stimme: „Könnt ihr denn een alten Mann nich schlafen lassen? Kommt morjen wieder …“

Einen Augenblick zögert Oberwachtmeister Klähn. Dann sieht er in der Nebentür das bleiche Gesicht der Frau Iglitzki. Er sieht ihre flackernden Augen, sieht die Angst. Er sagt sich noch einmal den Paragraphen der Polizei-Verordnung: „Eingriffe in die bürgerliche Wohnung sind nur zu rechtfertigen, wenn Leib und Leben oder das Eigentum eines Staatsbürgers auf dem Spiel steht …“

Mit einem Krach stemmt sich der Beamte gegen die Tür. Sie ist aus starkem Holz. Er drückt auf die Klinke. Sie gibt nach …

Das erste, was Oberwachtmeister Klähn im Licht der Gasfunzel sieht, ist eine ihm wohlvertraute Gestalt: Grossmann.

Als zweites sieht er, daß Grossmanns Hände blutig sind. Als drittes: Grossmann hält in der einen blutigen Hand eine Steingut-Tasse. Er will die Tasse an den Mund setzen.

„Nein, du Hund!“ Klähn schlägt schwer zu. Klirrend fällt die Tasse zu Boden. Am nächsten Morgen werden die Gerichtschemiker feststellen, daß sich in ihr halb gelöstes Zyankali befand.

„Halt den Kerl fest!“ schreit Klähn seinem Begleiter zu. Dann stürzt er zum Bett. Er reißt das Deckbett hoch, prallt zurück.

Durch die offene Tür hört man einen dumpfen Fall im Treppenhaus. Robert Iglitzki hat in der Tür gestanden. Er hat gesehen, was Wachtmeister Klähn sah. Er ist ohnmächtig geworden.

Ein, zwei Sekunden steht Oberwachtmeister Klähn schaudernd vor der blutüberströmten Frau. Dann legt er sein Ohr an ihr Herz. Er hört drei schwache Schläge. Dann nichts mehr. Aus. Schwer richtet sich der Beamte auf. Langsam geht er auf Grossmann zu.

Der weicht zurück. In seinen Augen funkelt hündische Angst. Ein-, zweimal schlägt der Beamte zu. Es ist ihm egal, ob Zeugen es sehen.

„So“, sagt er und atmet schwer. Er wischt sich das Blut von der Hand, weiß nicht, ob es von der Frau ist oder von Grossmann, aus dessen Oberlippe es rot quillt. Dann zieht Oberwachtmeister Klähn sein schweres Notizbuch aus der Rocktasche.

„Ich habe bloß Rache genommen, denn das Aas hat mich bestohlen“, wimmert Grossmann.

Als Grossmann eine Stunde später gefesselt abgeführt wird, muß er durch eine hundertköpfige Menschenmenge Spießruten laufen. Hunderte von Fäusten erheben sich, Stöcke werden geschwungen, und besonders die Frauen schleudern ihm die wüstesten Beschimpfungen ins Gesicht.

„Du bist ein Mörder!“ schreit ihm eine Frau zu.

Seine Hände, die auf den Rücken gefesselt sind, zucken.

„Ein Mörder bin ich nicht, ich bin ein Totschläger“, erwidert er.

„Mensch, das kostet dir deine Kohlrübe“, schreit ein Mann. „Det weeß ich alleene“, antwortet Grossmann.

*

Als das 50. Polizei-Revier die Meldung von der Verhaftung des Frauenmörders Carl Grossmann an die Reserve-Mordkommission durchgab, fiel im Polizeipräsidium am Alexanderplatz hörbar ein Groschen.

Es gab nämlich in jenen Tagen keinen Berliner und erst recht keinen Kriminalbeamten, der nicht durch die Leichenfunde im Luisenstädtischen Kanal aufs äußerste beunruhigt gewesen wäre. Seit dem Mai des Jahres waren zwischen der Schillingsbrücke und dem Engel-Becken beinahe täglich Teile weiblicher Körper gefunden worden.

Ein Frauenkörper konnte als Johanna Sosnowski, neunundzwanzig Jahre alt, identifiziert werden.

Kriminalkommissar Werneburg war der erste, der die Funde aus dem Kanal und die Meldung des Polizei-Reviers 50 in Verbindung brachte. Er kannte nämlich Berlin wie seine Westentasche. Er wußte sofort, daß es von der Langen Straße bis zur Schillingsbrücke nur ein Katzensprung war.

Vierzehn Tage saß Grossmann im Polizeipräsidium Werneburg gegenüber. Vierzehn Tage lang behauptete er, die Marie Nitsche nur deshalb umgebracht zu haben, weil sie ihn bestohlen habe wie all die Mädchen vorher. Und wirklich – man hatte bei ihr ein paar Hundertmarkscheine gefunden … „Reiner Totschlag, Herr Kommissar“, beteuerte Grossmann hartnäckig. Tag für Tag dasselbe. Und nach jedem dieser hoffnungslosen Verhöre wurde Grossmann wieder in seine Zelle zurückgeführt.

Was danach im Zimmer 34 der Mordkommission Werneburg vorging, ahnte er nicht. Dort marschierten nämlich die Mädchen auf, die dem Tod durch Carl Grossmanns Hände entgangen waren. Sie hatten lange geschwiegen. Aus Scham, aus Furcht vor der Polizei, aus Angst vor Rache … Nun packten sie endlich aus. Sie kannten den kleinen Zeisig, der in der Wohnküche gelebt und gezwitschert hatte. Sie kannten jede Diele und jedes Brett in der Wohnküche. Sie sagten hemmungslos aus, was ihnen als Wirtschafterin des Massenmörders widerfahren war.

Dann erschien im Zimmer des Polizeipräsidiums am Alexanderplatz eines Tages Frau Iglitzki. Sie erzählte von dem kleinen Zeisig, der seit der Verhaftung seines Herrn die Flügel hängen ließ.

„Bringen Sie mir das Tierchen“, schrie Grossmann. „Bringen Sie mir den Zeisig, und ich will gestehn!“

Als Grossmann am folgenden Morgen ins Zimmer 34 geführt wird, bleibt er verdutzt auf der Schwelle stehen. Da, zwischen den Fenstern hängt das Vogelbauer.

„Hänseken!“ Er stürzt darauf zu. Er will an die Stäbe klopfen, aber seine Hände sind gefesselt. Erst auf einen Wink Werneburgs nimmt ihm der ihn begleitende Beamte die Handschellen ab. Eine halbe Stunde lang versinkt für Carl Grossmann die Welt ringsum. Er ist allein.., mit seinem Hänseken.

Mit unendlicher Geduld wartet Kriminalkommissar Werneburg. Er blättert in Akten, tritt ans Fenster und sieht den Vorortzügen zu, die draußen über den Stadtbahnbogen rollen. Werneburg hat Zeit. Er weiß: Jede Minute, die Grossmann sich mit seinem Zeisig beschäftigt, bringt ihn dem Geständnis näher. Jedes Piepsen des Tierchens, jedes Wort, das Grossmann dem Vogel zärtlich zuflüstert, macht ihn weicher.

Eine geschlagene Stunde läßt Werneburg dem Mörder Zeit für seinen Zeisig. Dann tritt er interessiert neben Grossmann: „Ich glaube, wir müssen ihn mal mit Insektenpulver einstreuen. Er kratzt sich ja, als hätte er Milben.“

„Ach nee, meinen Sie wirklich, Herr Kommissar?“

„Ja, bestimmt.“ Werneburg macht die Tür zum Vorzimmer auf. Er ruft nach Oberwachtmeister Wild, der die Außenermittlungen in der Grossmann-Sache leitet. „Wild, schicken Sie doch mal schnell einen Mann ‘rüber in die Tierhandlung in der Grunerstraße und lassen Sie Milbenpulver holen.“

„Wird jemacht.“

Zehn Minuten später hält Grossmann den Vogel vorsichtig in der Hand, und Kriminalkommissar Werneburg streut ein feines Pulver auf das Gefieder. Ängstlich zucken die Augen des Tierchens hin und her.

„Na, na, ick tu dir doch nischt“, sagt Grossmann. „Dir tu ick doch nischt. Du bist doch mein Hänseken …“

„Wenn die Menschen so gut wären wie die Tiere, dann gäb‘s keine Kriminalpolizei und kein Präsidium“, sagt Werneburg.

„Da ham Se recht, Herr Kommissar … übrijens, wat ick Ihnen schon lange erzählen wollte …

„Na, nun tun Sie man erst Hänseken in seinen Käfig.“

Grossmann läßt die Gittertür des Vogelbauers herunter. Er blickt dem Kommissar offen in die Augen: „Weil Se so nett zu mein Hänseken waren, will ick Ihnen die Wahrheit sagen … Ja, ick ha die Marie Nitsche umjebracht und ooch die andre, die Johanna.“

Überschattet wurde die Ergreifung Großmanns von der Ermordung des Abgeordneten und Reichsministers a. D. Mathias Erzberger. Das Berliner Polizeipräsidium ermittelte auch in dieser Sache, wie der damaligen Tagespresse zu entnehmen ist.

Großmann gestand, in seiner Wohnung „höchstens fünf“ Lustmorde verübt zu haben. Im Vernehmungsprotokoll vom 16. September 1921 heißt es: „Auf die Frage, ob er beim Zerteilen der Leiche – also in dem Augenblick, wo Blut zum Vorschein kommt – eine geschlechtliche Erregung habe, erklärt Grossmann, dass dies nicht der Fall sei, und zwar unter keinen Umständen. Auch bei den lebenden Frauenspersonen rege ihn Blut nicht auf.“

Großmanns Verteidiger, Erich Frey, er erinnerte sich:

Es war eine unruhige Zeit, damals im Jahre 1921. Geldentwertung, Teuerung, Hunger, Aufstände, Streiks … Die Staatsmaschine der jungen Weimarer Republik ging stockend, unter Knarren und Ächzen. Nur der Apparat der Justiz lief auf Hochtouren. Für ihn hatten Krieg und Revolution eine noch nie dagewesene Hochkonjunktur herbeigeführt. Der Krieg hatte nicht nur Millionen Menschen verschlungen oder zu Krüppeln gemacht, er hatte auch die Seelen verwundet, manche völlig entstellt und verheert. Die Zahl der Verbrechen stieg ins ungeheure. Hunderttausende, die aus dem Kriege heimgekehrt waren, fanden nicht wieder zurück in ein geordnetes Leben. Hunderttausende fanden keine Arbeit und konnten sich nicht wieder an geregelte Arbeit gewöhnen. Riesig war die Zahl derer, die aus Haltlosigkeit oder auch aus Not das Gesetz brachen.

Noch war die Erregung über den Massenmörder vom Falkenhagener See nicht ganz verklungen [gemeint war Friedrich Schumann, der soeben, am 26. August 1921, im Strafgefängnis Plötzensee enthauptet worden war], da mußte ich schon einen neuen Fall übernehmen, der Grauen und Schrecken über ganz Berlin verbreitete. War ich dazu ausersehen, die abseitigen Kreaturen zu verteidigen? Fast schien es mir so …

Der Mann, den ich diesmal wochenlang täglich in seiner Zelle besuchen und schließlich im Großen Schwurgerichtsaal von Moabit verteidigen sollte, hieß Carl Grossmann, mit C. Darauf legte er besonderen Wert.

Am 1. Juli 1922 begann vor dem Schwurgericht I des Landgerichts Berlin der Prozess gegen Carl Großmann. Die Menschen hatten angesichts der Politikermorde hingegen anderes im Sinn, als darüber zu diskutieren, wie viele Frauen die Bestie vom Schlesischen Bahnhof nun ermordet hatte: drei bis vier oder dreißig bis vierzig. Was den Großmann-Prozess aber noch mehr an Publicity kostete, war der Druckerstreik. Vom 29. Juni bis 12. Juli 1922 erschienen in Berlin keine Zeitungen, und ausweichen auf Rundfunk und Fernsehen konnte man nicht. Das Publikum war also in doppeltem Sinne ausgeschlossen. Dazu kam eine gewisse Abstumpfung gegenüber Mord und Totschlag, denn es gab in dieser Zeit zuviel davon, als dass man bei jedem neuen Fall in helle Aufregung versetzt worden wäre. Nach Mitteilungen des Polizeipräsidiums gab es im Jahre 1922 in Berlin 60 Festnahmen und 132 Anzeigen wegen Mordes, Mordversuchs und Kindesmordes und außerdem 1709 aufgefundene Leichen, bei denen Selbstmord angenommen wurde.

Großmann stand wegen drei beweisbaren Fällen vor Gericht. Einziger Zeuge der Morde war Großmanns Haustier, ein Zeisig. Er spielte bei der Aufklärung eine wichtige Rolle, da der ermittelnde Kommissar Ludwig Werneburg für das Tier sorgte, sich dadurch das Vertrauen des Angeklagten erwarb und ihn zu Geständnissen bringen konnte.

Als der Prozess begann, war die Presse voll von Berichten über die Ermordung des Ministers Walther Rathenau.

Die Anklageschrift vom 6. Juni 1922 gab die grauenvollen Details preis, so zum Beispiel: „Im Jahre 1899 erhielt er vom Schwurgericht in Bayreuth 15 Jahre Zuchthaus. Er hatte ein 10-jähriges Mädchen unzüchtig berührt und an demselben Tage ein 4 1/2 jähriges Mädchen in rohester Weise vergewaltigt, indem er dem Kinde dabei die Verbindung zwischen Scheide und After zerriss. Dieses Kind ist bald nach Rechtskraft des Urteils gestorben.“

Im betrunkenen Zustand soll Großmann 1921 zu einem Bekannten in Friedrichshain gesagt haben: „Ich arbeite nicht, morde nur die Leute und nehme ihnen das Geld weg. Ich bin Schlächter von Beruf, schlachte aber kein Vieh, sondern nur Frauen. Ich schneide sie in Stücke und verbrenne die Stücke. Den Pferden steche ich die Augen, den Hunden schneide ich die Augen mit einem Messer aus, und die kleinen Kinder schlage ich mit einem Stein tot.“

Der Facharzt für Nervenkrankheiten Dr. med. et phil. Arthur Kronfeld resümierte im August 1922 in der Zeitschrift für Sexualwissenschaft: „Wer der Verhandlung gegen Großmann folgte, hatte den Eindruck, dass die zur Anklage stehenden drei Fällen nur ein Bruchteil der Lustmorde gewesen sind, deren sich Großmann tatsächlich schuldig gemacht hat. Die Verhandlung wurde durch den Selbstmord des Angeklagten am Morgen des 5. Juli abgeschlossen.“

In der Tat hatte sich Carl Großmann am 5. Juli 1922 vor dem Ende der Hauptverhandlung, zwischen zwei Verhandlungstagen, in seiner Zelle in der Untersuchungshaftanstalt Alt-Moabit erhängt. Aus seinem Bettzeug hatte er sich einen Strick gedreht und sich an einem Nagel seiner Zellentür erhängt.

In der Tat hatte sich Carl Großmann am 5. Juli 1922 vor dem Ende der Hauptverhandlung, zwischen zwei Verhandlungstagen, in seiner Zelle in der Untersuchungshaftanstalt Alt-Moabit erhängt. Aus seinem Bettzeug hatte er sich einen Strick gedreht und sich an einem Nagel seiner Zellentür erhängt.

Die tatsächliche Zahl seiner Opfer wird auf 20 bis 100 geschätzt.

Es gehört aber wohl eher ins Reich der Legenden, dass zu Großmanns Opfern auch die Hochstaplerin Franziska Schanzkowski, die sich als die letzte Zarentochter, Anastasia Romanowa (1901-1918), ausgegeben hatte, gezählt habe.

Hintergrund:

Am 17. Februar 1920 wurde eine junge Frau, die polnische Landarbeiterin Franziska Schanzkowski, aus dem Landwehrkanal in Berlin gefischt. Sie kam als „Fräulein Unbekannt“ in eine Nervenheilanstalt, da sie keinen Ausweis bei sich hatte und auch keine Angaben zu ihrer Person machte. Im Herbst 1921 war die Frau immer noch in der Anstalt, als eine Insassin aufgrund von Fotos in einem Artikel über das russische Zarenreich in der „Berliner Illustrirten Zeitung“ glaubte, in ihr die Zarentochter Tatjana Romanowa zu erkennen. Nun war sich auch die aufgefischte Frau sicher, sie sei die Zarentochter Anastasia. Schließlich kamen immer wieder Gerüchte auf, der Mord an der Zarenfamilie sei nur zum Schein gewesen. Durch Krankenschwestern und andere Patienten in der Heilanstalt wurde die Geschichte in ganz Berlin bekannt, und die in der deutschen Hauptstadt lebenden Auswanderer aus Russland nahmen diese Nachricht mit Freude auf. 1922 wurde die angebliche Anastasia, die sich jetzt Anna Anderson nannte, entlassen. Verehrer der Zarenfamilie verschafften ihr nun ein sorgenfreies Leben. 1927 wurde die Hochstaplerin aber von ihrer ehemaligen Mitbewohnerin Doris Wingender erkannt. Das Kindermädchen Anastasias hatte in ihr von Anfang an nicht die Zarentochter erkannt.

In seinem dokumentarischen Roman aus den 20er Jahren „Die Bestie vom schlesischen Bahnhof“ schreibt der Soziologieprofessor Horst Bosetzky: „Die große Frage ist, ob Großmann zwischen 1913 und 1921 Frauen nicht nur benutzt, sondern auch getötet hat – und wenn ja, wie viele.“

Quellen:

Ingo Bach: „Stadttour 7 – Von Revolten und Gangsterkriegen im rauen Osten“, www.tagesspiegel.de/berlin, 2003

Michael Bienert; Elke Linda Buchholz: Die zwanziger Jahre in Berlin – Ein Wegweiser durch die Stadt, Berlin 2005, S. 243

Horst Bosetzky: Die Bestie vom Schlesischen Bahnhof, Berlin 2004, S. 77

Jan Feustel: Raub und Mord im Kiez – Historische Friedrichshainer Kriminalfälle, hrsg. vom Kulturamt Friedrichshain/Heimatmuseum, Berlin 1996

Erich Frey: Ich beantrage Freispruch – Aus den Erinnerungen des Strafverteidigers Dr. Dr. Erich Frey, Hamburg 1960, S. 42

Hsi-huey Liang: Die Berliner Polizei in der Weimarer Republik, Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 47, New York 1997, S. 149

Marlies Sparmann: „Lange Straße“, Rubrik in: Friedrichshainer Chronik – Geschichte(n) aus einem Stadtbezirk, 2008

Maria Tatar: Lustmord: Sexual Murder in Weimar Germany, Princeton 1995, S. 42: Tatar will wissen, dass Grossmann, dessen Vornamen sie bereits falsch angibt (Wilhelm), als „Blaubart der Schlesischen Eisenbahn“ bezeichnet worden sei. Nach ihren Informationen habe man Grossmann 1921 wegen 14 Morden und Fällen von Kannibalismus angeklagt.

Torsten Thissen: „Der Mädchenfänger von Berlin“, www.welt.de/vermischtes, 2008

Erich Wulffen: „Die berühmtesten Sexualprozesse der Nachkriegszeit“, in: Zwischen zwei Katastrophen – Sittengeschichte des 20. Jahrhunderts, Band 2, 1966, S. 493

- Erich Frey war neben Max Alsberg der bekannteste Verteidiger im Berlin der zwanziger Jahre. Der Anwalt trat von 1920 bis zu seiner Emigration nach Chile im Jahre 1933 als Verteidiger in zahlreichen Sensationsprozessen auf und erwirkte 1928 für den wegen Doppelmordes angeklagten Primaner Paul Krantz Freispruch. Erich Frey wurde am 16. Oktober 1882 als Sohn wohlhabender Kaufleute in Breslau geboren. Der spätere Doktor der Rechtswissenschaften war einer der bedeutendsten Strafverteidiger in Berlin. Er war Herausgeber der „Diplomatenzeitung“ und Rechtsberater manches Prominenten auf der Bühne der Politik. Zugelassen war Frey seit 1911. Damals eröffnete er seine Berliner Praxis am Potsdamer Platz. Bekannt wurde sein Name nach Beendigung des Krieges. In den Aufruhrtagen der Revolution wurde er als Offizialverteidiger der zahlreichen „Spartakusprozesse“ bestellt. Diese einträgliche Praxis erregte den Neid seiner weniger begünstigten Kollegenschaft. Dr. Frey verteidigte die Serienmörder Friedrich Schumann (1921), Carl Großmann (1921) und Fritz Haarmann (1924). 1933 floh der getaufte Jude zunächst nach Paris und 1939 nach Chile, wo er als Rundfunkjournalist arbeitete. Er starb am 30. März 1964 in Santiago de Chile. Frey war nicht nur Fachschriftsteller, sondern schrieb auch diverse Theaterstücke. Unbedingt lesenswert ist seine im Herbst 1959 abgeschlossene Autobiographie „Ich beantrage Freispruch“.

Foto oben links: Gärtnereibetrieb in Neuruppin (Ansichtskarte von 1913)

darunter rechts: Der Schlesische Bahnhof in Berlin (Ansichtskarte von 1919)

darunter links: Ernst Gennat 1921 im Kreise seiner Mitarbeiter. Foto: https://www.berlin.de/polizei/wir-ueber-uns/historie/weimar.html

darunter rechts: Polizeifoto von Carl Großmann. Foto: Berliner Polizeigeschichte, Repro: Wikipedia – die freie Enzyklopädie

darunter links: Carl Großmann in der Gesamtansicht

darunter rechts: Cellesche Zeitung vom 2. September 1921

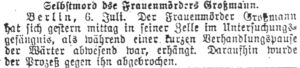

unten links: Cellesche Zeitung vom 7. Juli 1922